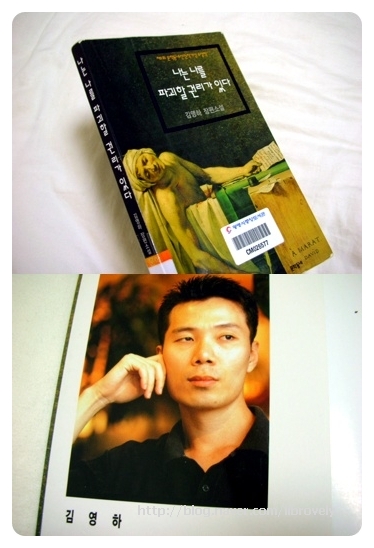

나는 나를파괴할 권리가 있다 김영하 1996' 문학동네

김영하...

전혀 모르던 작가인데...사실 난 우리나라 작가에게 별 관심이

없었다... 고등학교 때 어쩔 수 없이(?) 읽었던 1900년대 초반

작가들의 소설은 그래도 괜찮았는데...특히 김동인과 이상...?

근데 공지영과 신경숙 그리고 은희경의 책을 읽다가 수차례 내던진

이후 전혀 관심이 가지 않았다... 이해력 부족이었는지 뭔지 몰라도

하여튼 재미없고 지루하기만 했던 기억이...

그리고 외국 작가의 책을 더 믿으며 펼치게 된 이유 중 하나는...

외국에 까지 출판이 되었다면 뭔가 검증이 된 것이 아닐까 하는

생각...사실 뭐 책 자체에 별 관심이 없이 살아왔기에...

김영하는 일단 이름부터 별로 안 끌렸다...ㅡㅡ;

얼굴도 살짝 보긴 했는데 지루한 글을 쓰실 것 같은 외모로 느꼈고

근데 이웃 공룡 아니 콩롱님의 블로그에서 줄기차게 쏟아져 나오는

김영하 소설의 리뷰를 읽고는 관심이 생겼다... 아직 안 읽은 책에

대한 리뷰이기에 리뷰 내용은 자세히 안 읽었지만...나중을 위해서..

그래도 뭔가 지루할거야 그러면서 미루다가 큰 맘먹고 김영하의

책들 앞에 섰는데 그 중 제일 얇은 이 책을 선택했다... 얇아서 부담

없기도 했지만 제목이 맘에 든다...괜히 멋지다는 느낌이..![]()

아무 사전지식 없이 책을 읽기 시작했는데 앞날개에 자살 보조업자

라는 언급이 있어서 대강 짐작이 갔다...아쉽다... 이 말만 없었다면

처음 부분을 읽을 때 주인공의 직업을 추측하는 재미가 있었을텐데

상당히 짧은 소설이다...단편과 장편의 사이... 그러니까 중편?소설

140페이지라서 금방 읽었다. 내용도 어렵거나 지루하지 않고 진행

이 속도감있어서 쉽게 읽어나갈 수 있는 소설이다.

소설이 끝나고 난 다음의 30여 페이지는 이 소설에 대한 작가의

후기와 전문가?들의 평이 있는데 그 부분은 읽지 않았다....

일단 내 느낌이 어떤건지 생각해보고 나서 읽어야 할 것 같아서...

이 소설의 줄거리는 쉽고 재미있다. 독특하고...

하지만 이 소설이 이해하기 쉽다는 느낌은 안든다...

비슷한 분위기의 소설은 알베르 카뮈의 이방인...![]()

이방인과 비슷한 설정도 좀 나온다...

어머니의 장례식 날 동생K는 어떤 여자와 형C의 집에서 뭔가를

했다... 이방인의 주인공이 어머니 장례식에서 커피를 마신 것

보다 훨씬 강하네...

소설을 진행하는 자는 자살을 보조해 주는 일을 한다.

자신이 자살을 도와준 사람들에 대해 그는 소설을 쓴다.

그의 눈에 비친 자살을 한 여자들과 얽힌 이야기가 소설의 주 내용..

자살 보조업자는 영화도 보고 책도 읽으면서 지낸다.

그의 주변에는 가까운 사람이 없어 보인다. 그래서 편해 보인다.

그는 소일을 하면서 자기 사업의 대상을 조용히 물색한다.

자살을 원하는 사람을 찾는 것이다. 1년에 2건 정도만 하면 사는

것에 문제가 없다고 한다. 자신의 삶을 유지하기 위해 남의 삶을

파괴하는구나...

제목 나는 나를 파괴할 권리가 있다는 나는 자살할 권리가 있다는

말인 모양이다. 책의 내용 중에 자살을 미화하는 문구도 살짝 등장..

자살 보조업자는 대상자를 찾기 위해 우울한 영화를 보는 사람에게

다가가거나 고흐를 좋아하느냐는 질문을 던지기도 한다. 고흐를

좋아한다면 자화상을 좋아하느냐 아님 풍경화를 좋아하느냐...

순간 생각해보니 난 건초더미가 등장하는 풍경화나 고흐의 방을

좋아하는구나 하고는 읽어보니 자화상을 좋아하는 사람이 자살을

원하는 사람이라는 것이었다... 다행이네...![]()

이 소설에 등장하는 여자는 3명이다. 자살하는 여자 2명과 자살

보조업자가 여행 중 만나는 여자...등장하는 남자도 3명...

자살하는 여자 2명과 연관된 형제 K와 C 그리고 자살 보조업자...

등장하는 인물들 모두 이상하다...

클림의 유디트와 닮은 세연...

자살 보조업자는 이 여자를 천국보다 낯선을 본 극장에서 보게된다

(나도 그 영화를 비디오로 봤었는데...10여년 전에...두 번이나

봤는데도 이해를 전혀 못했다... 그냥 어떤 느낌이 들긴 했던 거

같은데 기억이 안난다...)

이 여자는 앞서 말한 남자의 어머니 장례식날에 뒹굴던 여자..

추파춥스를 좋아한다...추파...추파춥스... 술집에서 일했고 택시

기사인 K가 돈을 주고 빼내어 준다. 이 여자는 K의 형인 C와도

논다... 오히려 C와 더 가깝다... 그래도 형제 사이에는 아무 문제가

없다....이 여자는 가스 밸브를 열고 자살한다.

퍼포먼스 예술가 미미...

캔버스 혹은 카메라 뒤에 숨는 가짜 미술이 아니라 자신은 현실에

존재하는 진짜 미술을 한다는 미미...

고등학교 때 선생님과 부적절한 관계였고 그로 인해 선생님 가정을

부셔버린 미미... 그녀가 하는 퍼포먼스란 알몸으로 머리칼을 이용

하여 그림을 그리는 것...난 갑자기 낸시 랭이 생각났다... 들어본

여자 행위예술가가 낸시랭뿐...행위예술 맞기나 한가???

이 여자는 욕조 안에서 손목을 그어 자살한다.

세번째 여자는 자살 보조업자가 여행중 만난 홍콩 여자...

이 여자는 생수를 마시지 못한다... 물 대신 콜라를 마신다...

술집에서 몸에 종이를 붙이고는 돈을 내면 종이의 일부를 떼어낼

수 있는 장난감 역할을 했다... 그러면서 만난 남자가 있는데...

그 남자와의 역겨운 추억? 때문에 이 여자는 물을 마시면 토한다..

이 여자는 자살하지 않는다... 그러나 홍콩에 가서 자살하지 않았을까?

등장하는 남자는...

자살 보조업자와 형제관계인 K와 C...

다들 이상하다... 형제끼리 같은 여자를 만나면서도 전혀 문제가

되지 않고... 여자를 거부하지 않지만 제대로 받아들이지도 않는다

뭘까? 이 냉소적인 인간들은... 자살 보조업자는 그나마 감정이

있는 것처럼 느껴진다... 고객에게 아주 친절하게 대하는 것에서

감정이 느껴진다..근데 아이러니하게도 그의 친절을 그들을 죽음에

이르게 도와준다...

이 소설을 읽고 뭔가 심오한 것이 느껴진다기 보다는 앞서 말했듯

알베르 카뮈의 이방인의 아류작 정도로만 다가온다...

상받은 소설이니 물론 작품성이 있을텐데 말이다...

내가 그 핵심을 이해하지 못한 이유일까?

읽으면서 재미는 있지만...일단 죽음과 성이라는 누구나 흥미를

느끼는 것이 등장하기에... 그렇지만 새로운 질문을 던지는 그런

내용은 아니다...나에게는...![]()

이야기가 독특한듯 보여도 그다지 독특하지 않다...

뭔가 섞어놓은 느낌이... 등장하는 캐릭터들도 어찌보면 지극히

흔한 캐릭터들... 어머니의 장례식 설정도 이방인을 떠올리게 하고

아마도 김영하는 알베르 카뮈를 비롯한 실존주의 작가들을 좋아

하지 않을까...? 작가의 후기나 전문가들의 평을 읽어보면 나의

얕은 이해가 해소되겠지?

어쨌든 김영하가 글을 잘 쓰고 구성이 치밀하다는 건 알겠다...

다만 내용 자체가...

이 소설의 주제는 무엇일까...

무엇을 말하고자 한 것일까?

사실 이 소설을 읽으니 김영하라는 작가가 좀 무서워 보인다...

아무리 소설은 허구라고 해도... 작가의 사상이 녹아있는 허구가

아닐지... 김영하의 여성상은 어떤걸까?

김영하의 다른 책도 좀 읽어봐야겠다...

고흐의 자화상에 탐닉하는 자들을 나는 유심히 바라본다.

그는 고독한 사람이다.

자신의 내면을, 실존을 한 번이라도 들여다본 사람이다.

그리고 그는 그 경험이 얼마나 고통스러우면서도 내밀한 쾌감일

수 있는지 아는 사람이다.

그리고 누군가 이런 질문을 내게 던진다면

그 사람 역시 고독한 인간이다.

셰익스피어는 이렇게 말했다 한다

죽음이 감히 우리에게 찾아오기 전에 우리가 먼저 그 비밀스런

죽음의 집으로 달려들어간다면 그것은 죄일까?

그녀에 대한 첫인상은 클림트의 그림 유디트를 닮았다는 것이었다.

아시리아의 장군 홀로페르네스를 유혹하여 잠든 틈에 목을 잘라

죽였다는 고대 이스라엘의 여걸 유디트.

클림트는 유디트에게서 민족주의와 영웅주의를 거세하고

세기말적 관능만을 남겨두었다.

사람은 딱 두 종류야

다른 사람을 죽일 수 있는 사람과 죽일 수 없는 사람

누군가를 죽일 수 없는 사람들은 아무도 진심으로 사랑하지 못해

가끔 허구는 실제 사건보다 더 쉽게 이해된다.

이제 죽음은 TV로 생중계되는 일종의 포르노그래피가 되어있다.

백색 캔버스. 원시인이 처음 예술을 시작한 이유에 대해 어떤

사람은 이런 주장을 폈다. 그것은 인간 내부에 잠재해 있는 백색

공포 때문이라고

두려움은 흔히 혐오의 외피를 쓰곤 하죠.

결코 이 거리를 좁히지 못하리라

세계와 자신

오브제와 렌즈

그가 만나왔던 여자들과 자신

그들 사이에 놓인 강을 결코 좁히지 못할 것이라는 비감한 절망

(이게 주제가 아닐까 생각이 들긴 한다....)

나이 서른이 되면 사랑도 재능인 것을 발견하게 되는 것이다.

들라크루아는 알고 있었으리라

죽음을 주재하는 자의 내면에 대해서 말이다

왜 멀리 떠나가도 변하는 게 없을까, 인생이란.

★★★★★

이방인의 아류작으로 느껴져도 좋은 소설이라고 느껴진다...

'문학' 카테고리의 다른 글

| 오늘의 거짓말 - 정이현 (0) | 2007.10.25 |

|---|---|

| 바람, 모래 그리고 별들 - 생 텍쥐페리 (0) | 2007.10.02 |

| 낙하하는 저녁 - 에쿠니 가오리 (0) | 2007.09.27 |

| 눈먼 자들의 도시 - 주제 사라미구 (0) | 2007.09.11 |

| 배고픔의 자서전 - 아멜리 노통브 (0) | 2007.08.28 |